了不起的長城

碧空如洗,涼風(fēng)習(xí)習(xí),才剛剛過了立秋節(jié)氣,岢嵐這座北方小城已完全浸潤在涼爽的空氣中。站在這段迄今為止發(fā)現(xiàn)的全國唯一一段宋長城的腳下,岢嵐縣博物館館長鄭麗向山西晚報記者講述岢嵐長城的歷史與現(xiàn)狀。岢嵐在歷史上處于中原漢民族與北方少數(shù)民族割據(jù)碰撞的地區(qū),具有重要的軍事戰(zhàn)略地位,是兵家必爭之地,歷朝歷代在其境內(nèi)修筑了許多長城。清光緒《續(xù)修岢嵐州志》記載,戰(zhàn)國時期趙武靈王就開始修筑長城,隨后北齊、隋、北宋也開始修筑長城,特別是宋代修筑的長城,成為迄今為止發(fā)現(xiàn)的國內(nèi)唯一現(xiàn)存宋代長城遺跡,在中國長城史上具有極其重要的地位。

“嵐漪河從岢嵐縣境東南發(fā)端,從東南向西北縱貫岢嵐縣境。嵐漪河河谷為北邊游牧民族進(jìn)入汾河谷地的咽喉要道,嵐漪河?xùn)|岸是呂梁山脈北段管涔山脈,陡峭連綿不絕的山脈,為修筑長城以抵御游牧民族的入侵提供了必備的自然條件。”遙望著蜿蜒向遠(yuǎn)處的長城,鄭麗說。

▲ 蜿蜒在高山之巔的宋長城(劉朝輝/攝影)

根據(jù)2009年至2010年進(jìn)行的全國長城資源調(diào)查結(jié)果可以了解到,岢嵐縣境長城起于呂梁市興縣裴家川黃河?xùn)|岸,向東進(jìn)入岢嵐縣溫泉鄉(xiāng)溫泉村西北,向東延伸經(jīng)陽坪鄉(xiāng)松井村南,跨過嵐漪河向東北延伸,經(jīng)大灘溝、大榆溝、莊子豪、大廟溝等村,至崔家溝村后折向東南,經(jīng)嵐漪鎮(zhèn)北道溝、過北川河,沿牛家莊、高家溝、武家溝、紅眼溝等村至宋家溝鎮(zhèn)王家岔村,折向東北,經(jīng)水泉子、正虎溝、武家坪等村至海拔2784米的荷葉坪進(jìn)入五寨縣境內(nèi)。岢嵐縣現(xiàn)存長城墻體59段,全長57074米。長城墻體有石墻、土墻、山險、河險等4類。長城墻體上現(xiàn)存關(guān)6座,馬面9座。征集到重要文物“隋開皇十九年修筑長城”碣石1通。

穿過歷史長河的岢嵐長城

北齊是我國歷史上繼秦代以后瘋狂修筑長城的又一個政權(quán)。北齊共歷六帝二十八年,在這短短的時間內(nèi),十分重視修筑長城。修筑地點主要集中在山西、河北。而山西長城主要集中在忻州,尤其是天保七年(556年)修筑的長城最為著名,最為完整,也是岢嵐縣現(xiàn)存時代最早的長城。

岢嵐北齊長城的特點是選擇山脈的最高脊嶺修筑,有山險、河險、土墻、石墻等類型,以石墻為主。

“仔細(xì)看的話,還能發(fā)現(xiàn)這里的長城墻體內(nèi)部還有樹干,這是為了加強墻體的穩(wěn)固。王家岔鄉(xiāng)附近的長城墻體就是岢嵐縣長城保護(hù)較好的一段。這兒的墻體斷面呈梯形,基寬5米至7米,頂寬1.4米至2米,高3米至4.6米,由石片和石塊砌筑,其中還保留著插樹干的椽孔。部分地段的墻體頂部還能看到女墻的遺跡。”鄭麗指著王家岔長城的一段墻體介紹道。

▲ 初秋時節(jié)的宋長城(趙文君/攝影)

為了防御日益強大的突厥勢力,隋代也成了中國歷史上修筑長城的重要朝代。2007年春天,岢嵐縣小廟村村民在田間勞作時發(fā)現(xiàn)一塊隋開皇十九年修長城用的碣石,此塊碣石證明岢嵐段長城在隋代至少修筑過兩次。修筑年代為隋文帝開皇元年(581年)和開皇十九年(599年)。隋代長城的修筑方法沿用北齊古法,沒有大的改變。宋代是我國政治經(jīng)濟(jì)科學(xué)文化成就達(dá)到中國歷史發(fā)展頂峰的一個朝代。岢嵐是當(dāng)時北方和西北的重要關(guān)卡,宋代曾公亮、丁度編纂的軍事著作《武經(jīng)總要》前集卷十七中寫道:草城川川口闊一里余,川口有古城。景德中筑長城,控扼賊路。草城川隸屬岢嵐軍,治嵐谷縣,即今岢嵐縣。書中還記載宋代長城僅筑于岢嵐一縣,岢嵐縣宋長城也成為全國唯一,有重要性和代表性。岢嵐宋長城是在北齊、隋代修筑長城的基礎(chǔ)上補修而成的,是地方性的建筑防御工程。其修筑范圍主要圍繞岢嵐縣城周邊以及從縣城東山至王家岔村有20公里。

科學(xué)保護(hù)岢嵐長城

鄭麗告訴山西晚報記者,近年來,岢嵐縣積極落實國家關(guān)于長城保護(hù)的有關(guān)要求,將長城保護(hù)納入全縣發(fā)展總體規(guī)劃,持續(xù)推進(jìn)長城保護(hù)管理責(zé)任的全面落實。

岢嵐縣現(xiàn)存長城為北齊、隋、宋時修筑,長城墻體長度57074米,分59段,有明代烽火臺13座。由岢嵐縣博物館具體實施管理保護(hù)。近年來,省政府通過購買公共服務(wù)的方式,先后聘用專職長城、文物保護(hù)員38名,全部通過崗前培訓(xùn),并發(fā)放文物保護(hù)員證書,不斷加強對長城和其他不可移動文物的保護(hù)工作,做到了長城分段保護(hù)巡查與其他文物資源依鄉(xiāng)、村保護(hù)巡查全覆蓋。

▲ 藍(lán)天下的宋長城(劉朝輝/攝影)

2019年,國務(wù)院公布第八批全國重點文物保護(hù)單位名單,將岢嵐縣荷葉坪—王家岔段長城并入第五批全國重點文物保護(hù)單位。2020年8月,岢嵐縣博物館針對損毀較嚴(yán)重的長城段落,編制了《山西省岢嵐縣荷葉坪—王家岔7段、8段、9段長城部分段落修繕工程設(shè)計方案》,待批復(fù)后正式啟動實施。

“目前,岢嵐縣正在實施宋長城農(nóng)康文旅項目。”鄭麗介紹,當(dāng)?shù)匾劳腥珖ㄒ坏乃未L城,3.6萬畝華北最大的高山草甸荷葉坪、82萬畝原始次森林和8個特色傳統(tǒng)村落,整合歷史文化、自然生態(tài)、民宿風(fēng)情、休閑農(nóng)業(yè)等元素,按照國家4A級標(biāo)準(zhǔn),以王家岔宋長城文化旅游為中心,以整溝8個村落經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主軸,全面實施古跡保護(hù)、生態(tài)建設(shè)、村莊治理、旅游開發(fā)、品牌打造于一體的農(nóng)康文旅項目。截至現(xiàn)在,8個村莊的基礎(chǔ)設(shè)施工程全部完成,王家岔村商業(yè)街已開始運營。規(guī)劃建設(shè)了位于宋家溝景區(qū)口子村的蘇戌步道,對軍事遺址進(jìn)行了保護(hù)性開發(fā),目前該步道已完工90%,預(yù)計年內(nèi)可全部完工。

“長城在外地游客眼中是一個旅游景點,是世界文化遺產(chǎn),是全國重點文物保護(hù)單位,而長城在我眼中是一種情懷。”國家文旅部導(dǎo)游大師牛剛這樣說。近三十年的導(dǎo)游生涯,牛剛走遍了祖國的大好河山,見慣了青山綠水,但說起長城,他的語氣馬上興奮起來。“長城我也去過不少了,八達(dá)嶺、居庸關(guān)、山海關(guān),去的次數(shù)更多的是我們山西的雁門關(guān)、娘子關(guān)、平型關(guān)。從戰(zhàn)國長城到秦漢長城,再到明長城,有斑駁的城磚、有修繕整齊的烽火臺,最讓我不想離去的,還是岢嵐縣的宋代長城。”牛剛與岢嵐宋長城結(jié)緣是在2017年底。那時受當(dāng)?shù)卣垼側(cè)パ芯酷硩箍h發(fā)展旅游的辦法、思路。當(dāng)他離開太原200公里,一進(jìn)入岢嵐,看到藍(lán)天白云、青山綠水,腦海中馬上就蹦出來一個旅游創(chuàng)意,而且連旅游宣傳文案的題目都在那一刻確認(rèn)了——岢嵐,可藍(lán)。“抵達(dá)岢嵐縣王家岔,下車,跟著向?qū)缴献撸芸炀妥叩搅碎L城腳下。一千年前就地取材而建造的長城,不是夯土不是城磚,而是由這里山上取來的石片,一層層鋪就而成。這段長城堅持挺立了一千年直到現(xiàn)在,我們實在不忍去傷害它一點點。為了保護(hù)長城,我們順著長城腳下的山坡,一路繞道跟著長城上到了山頂。靜靜地站在山頂上,原本想好好感受一下長城邊上金戈鐵馬的歷史風(fēng)云,可是很奇怪,在那片寧靜的地方站立時,一直會想到生活在那里的人們,想到世世代代依長城而居的人們,他們的生活如何?他們和長城之間會有怎樣的聯(lián)系。”

于是,在結(jié)束對宋長城的考察行程之后,牛剛走進(jìn)了長城下的鄉(xiāng)村王家岔、宋家溝。那時,當(dāng)?shù)卣囊椎胤鲐毎徇w工作已經(jīng)完成了,為了幫助從大山深處搬來的居民能夠在新家找到脫貧致富的辦法,牛剛在這里展開了他的“宏圖”。

▲ 整潔美麗的宋家溝村(趙麗娜/攝影)

隨后幾個月時間里,牛剛帶著自己的工作團(tuán)隊,在岢嵐縣宋家溝扎下根來,與鄉(xiāng)親們吃住在一起,給世世代代與黃土打交道的農(nóng)民朋友傳授如何做好旅游接待,如何開發(fā)旅游資源,如何做好民宿、餐廳。經(jīng)過三個多月的籌備,2018年初,“岢嵐縣宋長城、宋家溝移民新村、蘆芽山草原、毛主席路居館、吳家莊新農(nóng)村、太原衛(wèi)星發(fā)射基地航天公園兩日游”旅游行程設(shè)計完成并投放市場。隨著旅游團(tuán)隊的陸續(xù)到來,世世代代面朝黃土背朝天的鄉(xiāng)親們,第一次通過做旅游生意,在自己家門口賺上了旅游的錢。當(dāng)問到牛剛,在你眼里這段岢嵐長城是什么樣的呢?他笑笑說:“這里的長城擁有其他長城身上有的歷史信息、文物價值,今天在岢嵐,我們更發(fā)掘了她身上的旅游價值,我們通過讓文物活起來,幫助周邊村民學(xué)會了靠旅游賺錢,靠長城脫貧”。沿著王家岔出發(fā),不到4公里,就來到了另一處長城腳下的村莊——宋家溝。這是一座移民新村,村舍整潔,村容清秀,有山泉水在村中的街道邊蜿蜒而過。村民沈姚付是從幾里地外的口子上村遷來的。過去住的是破窯洞,現(xiàn)在一家人住上了獨門小院兒,他還把本土的小吃“次粉”端到了游客面前,五一勞動節(jié)當(dāng)天就賣出了幾百碗,收入達(dá)到了過去在土地里勞作半年的收獲。依托這座漂亮的院子,沈姚付自己經(jīng)營了一間鄉(xiāng)村民宿。在長城腳下活了大半輩子了,他說從來不敢想自己可以靠旅游吃飯,怎么也想不到自己小時候天天去爬的那段石頭墻,居然是文物寶貝,居然有這么多游客會因為它而來這間鄉(xiāng)村民宿“做客”。

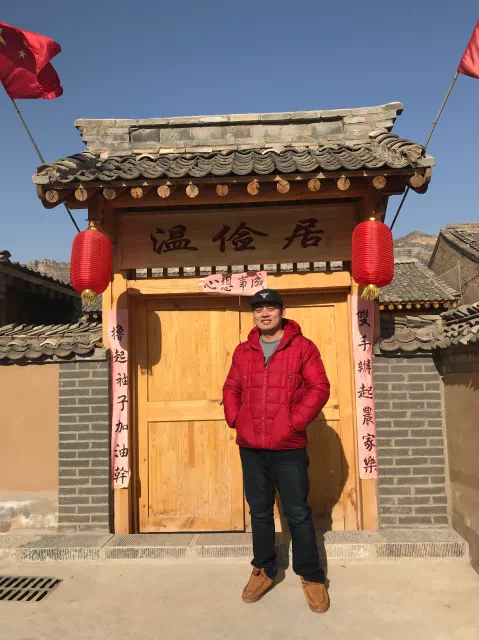

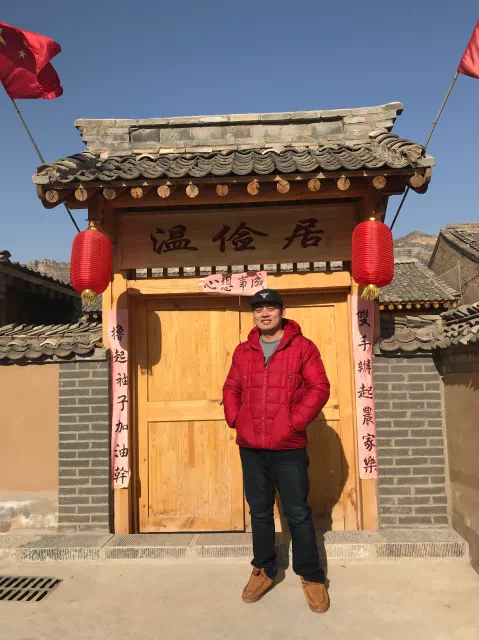

▲ 牛剛在沈姚付的小院前(趙麗娜/攝影)

老沈把自己收集來的老照片掛到了自己家民宿房間的墻上,每次游客入住的時候,他總是不厭其煩地為大家介紹自己家鄉(xiāng)這幾十年的變化。這名鄉(xiāng)村“導(dǎo)游”講著講著總是禁不住笑出來,當(dāng)你問他笑什么,他會說,“日子過得這么好,我怎么能不笑。”他說我們生活在一個這么好的時代,但還是有些鄉(xiāng)親因為種種原因日子過得不是很好。所以,他主動去尋找附近鄉(xiāng)村里的貧困戶,把他們種植的農(nóng)作物和收的山貨,都收回來放到自己家的民宿,義務(wù)幫他們銷售給游客。既滿足了游客購買有機食品的需要,又替這些貧困戶開辟了農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道,可謂雙贏。當(dāng)山西晚報記者問起來,他為什么要義務(wù)做這些事,老沈說這是長城教給他的。他說:“也許這長在一些人眼中就是些石片的堆砌,但在我眼里他是一個老人,一個千年老人,從我小時候在他腳下玩兒,到我長大了在他身邊勞作,我仿佛總能聽到他在教我做人的道理。他站在那兒一千年不是為了自己,而是為了我們,所以我也應(yīng)該多想想能幫助別人做些什么。”