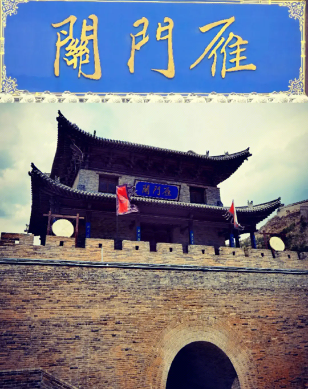

雁門關是歷史上著名的古戰場。從早期的匈奴、鮮卑、突厥,到后來的契丹、女真和蒙古等北方游牧民族都先后與漢王朝在此進行過許多次戰爭。縱覽雁門關興衰的歷史,自公元前4世紀至20世紀,發生在這里的戰事,據不完全的統計就有140多次,可見它確實是兵家必爭之地。

戰國后期,蒙古高原上的匈奴已經相當強大,趙國大將李牧曾多年駐守雁門,以防匈奴。匈奴單于曾率1O萬余騎攻打雁門。李牧利用有利地形與匈奴決戰,結果大敗匈奴。

西漢前期,匈奴屢屢來犯,漢武帝曾先后(前129——前119)派李廣、衛育、霍去病率騎兵1萬至數萬出雁門關,北擊匈奴。除李廣兵敗外,其他都獲大勝。

西晉末年,中原動蕩,北方的鮮卑族拓跋氏乘機率部南徙,到達雁門,雁門山成為拓跋魏與西晉的邊界,雙方屢次發生沖突。

隋代,北方的突厥漸見強大。大業十一年(615),隋煬帝巡視北塞,到了雁門,被數十萬突厥兵包圍,突厥兵急攻雁門關。后賴吏部尚書樊子蓋設計送出詔書,募兵來救,始得脫險。

太平興國五年(公元980年),遼軍以十萬大軍南攻雁門,宋太宗趙光義命楊業率兵馬至雁門關西口,楊業繞至敵后,從背后猛烈攻擊,遼軍遭此突然襲擊,頃刻大亂,激戰中楊業殺遼軍主將駙馬蕭咄李,生擒馬步軍都指揮使李重誨,大獲全勝。此戰是宋遼在雁門關最大的一次戰役。

抗日戰爭中,八路軍第12O師曾輾轉雁門關與日寇作戰。1937年10月,第716團在雁門關以南伏擊日軍,共斃傷日軍500余人,擊毀汽車30余輛,配合了國民黨軍的忻口防御作戰。古老、雄偉和風云激蕩的雁門關,今日蒞臨猶難禁激情飛動,感慨萬千!

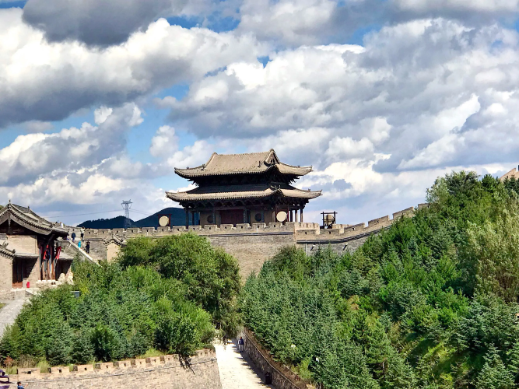

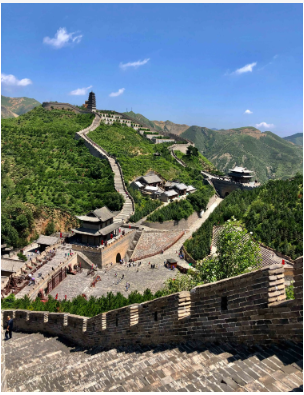

雁門關長城位于山西省代縣城西北約二十公里處,是北宋的重要防御體系之一,自從石敬瑭出賣燕云十六州后,整個中原地區無險可守,山西省僅存雁門關一處險要。當時雁門關長城以南是北宋代州,以北就是遼國。